임피 (군사)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

임피는 샤카 줄루의 군사 개혁 이전부터 존재했던 남아프리카 반투족 사회의 전통적인 연령별 집단과 부족 관습에 기반한 군사 조직이다. 샤카의 등장과 함께 널리 알려졌으며, 딩기스와요의 혁신을 통해 국가 통치의 도구로 발전했다. 샤카는 임피의 조직, 무기, 전술을 표준화하여 줄루족의 군사력을 강화했으며, "황소의 뿔" 전술과 이클와(iKlwa)를 활용했다. 임피는 19세기 줄루족의 군사 활동에서 중요한 역할을 했으며, 영국-줄루 전쟁에서 이산들와나 전투의 승리를 이끌었지만, 현대식 무기 앞에서 한계를 드러냈다. 임피는 대중문화에서 줄루족을 상징하는 용어로 사용되며, 비디오 게임과 음악 등 다양한 분야에서 등장한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 보병 - 펠타스트

펠타스트는 고대 그리스에서 펠테라는 초승달 방패를 들고 투창을 주 무기로 사용하며 기동성이 뛰어났던 경무장 보병으로, 트라키아에서 기원하여 그리스 전쟁에서 중요한 역할을 수행했고, 알렉산드로스 대왕 시대에는 마케도니아 군대의 핵심 구성원으로 활약했다. - 보병 - 소총

소총은 강선이 있는 총열을 사용하고 어깨에 견착하여 발사하는 개인 화기로, 핸드 캐논에서 발전하여 15세기부터 소형화되었으며, 다양한 종류로 분류된다. - 20세기 이전의 병과 - 펠타스트

펠타스트는 고대 그리스에서 펠테라는 초승달 방패를 들고 투창을 주 무기로 사용하며 기동성이 뛰어났던 경무장 보병으로, 트라키아에서 기원하여 그리스 전쟁에서 중요한 역할을 수행했고, 알렉산드로스 대왕 시대에는 마케도니아 군대의 핵심 구성원으로 활약했다. - 20세기 이전의 병과 - 사무라이

사무라이는 12세기부터 19세기까지 일본의 무사 계급을 일컫는 말로, 본래 귀족을 섬기는 사람을 뜻하는 '사부라이'에서 유래하여 쇼군을 섬기는 무사를 가리키는 용어로 변화했으며, 무사도를 따르며 일본 문화에 큰 영향을 미쳤다.

2. 기원

줄루족의 군사 조직인 '''임피'''는 샤카 줄루의 군사 개혁을 통해 널리 알려졌지만, 그 기원은 샤카 시대 이전으로 거슬러 올라간다. 일부 역사가들은 임피의 초기 형태가 음테스와 부족의 족장 딩기스와요의 혁신에서 비롯되었다고 본다.[27][4]

이러한 혁신은 남부 아프리카 반투족 사회에 널리 퍼져 있던 기존의 부족 관습, 특히 '이응탕가(iNtanga)'라 불리는 연령별 집단 분류 전통에 기반을 두었다.[27][4] '이응탕가'는 청소년들을 연령에 따라 그룹으로 묶어 각 그룹에 부족 내 특정 의무와 의식을 수행하도록 하는 제도였다. 나이가 든 연령 그룹은 주기적으로 부족장의 크랄(kraal)이나 인두나(inDuna, 복수형 inDunas)에게 소집되어 상담을 받고 임무를 부여받았으며, 소년에서 성인 전사로 인정받는 '우쿠부트와'(ukuButbwa)라는 성인식을 치렀다.[27][4]

부족 사회의 기본적인 단위인 크랄(정착지)의 장로나 지역 유지들은 일상적인 분쟁 해결과 문제 처리를 담당했다.[5] 이들 위에는 특정 씨족이나 부족의 추장을 보좌하는 인두나들이 있었다. 인두나들은 분쟁 조정, 세금 징수 등 행정 업무를 처리했으며, 전쟁 시에는 자신이 속한 지역의 전사들을 지휘하는 역할을 맡았다.[27][5] 바로 이 인두나들의 지휘 아래, 연령별 집단인 '이응탕가'는 점차 체계적인 군사 연대 조직, 즉 '''임피'''의 기초를 형성하게 되었다.[28][6]

2. 1. 초기 부족 전쟁의 제한적 특성

샤카가 등장하기 전, 콰줄루나탈 지역의 반투족 사이에서는 전쟁이 자주 일어났지만, 그 강도는 비교적 약했다. 전쟁의 목표는 주로 가축 약탈, 개인적인 모욕에 대한 복수, 또는 방목지와 같은 지역 영토 분쟁 해결 등으로 제한되었다. '임피'라고 불리는 느슨한 무리가 이러한 백병전에 참여했다. 패배한 부족을 완전히 멸망시키는 경우는 드물었으며, 그들은 다른 비어있는 벨드 지역으로 이동하여 균형을 되찾곤 했다.[6]활과 화살은 알려져 있었지만 거의 사용되지 않았고, 전쟁은 마치 사냥처럼 숙련된 창병과 추적자에게 의존했다. 주요 무기는 약 약 1.83m 길이의 얇은 던지는 창인 ''아세가이''였으며, 전투 시 여러 개를 소지했다. 방어 장비로는 작은 소가죽 방패를 사용했는데, 이는 훗날 샤카에 의해 개량되었다. 많은 전투는 부족 전사들이 미리 정해진 시간과 장소에서 만나는 방식으로 진행되었고, 이때 부족의 여성과 아이들은 멀리서 이를 지켜보기도 했다. 의례적인 조롱, 일대일 전투, 그리고 잠시 동안의 돌격이 일반적인 전투 양상이었다. 때로는 한쪽이 용기를 내어 지속적인 공격을 감행하여 적을 몰아내기도 했지만, 사상자는 일반적으로 매우 적었다. 패배한 부족은 땅이나 가축으로 대가를 치르거나 포로 몸값을 지불해야 하는 경우는 있었으나, 멸망하거나 대규모 인명 피해가 발생하는 일은 극히 드물었다.[6]

전술은 초보적인 수준이었다. 의례적인 전투 외에는 기습이 가장 흔한 방식이었는데, 이는 크랄(마을)을 불태우거나, 포로를 납치하거나, 가축 떼를 몰아가는 형태로 이루어졌다. 목축과 소규모 농업에 종사했던 반투족은 적을 막기 위한 영구적인 방어 시설을 거의 건설하지 않았다. 위협을 받으면, 부족민들은 얼마 안 되는 소유물을 챙기고 가축을 몰아 약탈자들이 사라질 때까지 피신했다. 약탈자들이 영구적으로 방목지를 빼앗으려 하지 않는 한, 피신했던 부족은 하루 이틀 안에 돌아와 다시 정착할 수 있었다. 이처럼 줄루 임피의 기원은 유럽인이나 샤카 시대가 도래하기 훨씬 이전부터 존재했던 부족 사회의 구조 속에서 찾아볼 수 있다.[6]

2. 2. 딩기스와요의 부상

19세기 초, 남부 아프리카에서는 여러 요인이 복합적으로 작용하며 기존의 사회 질서가 변화하기 시작했다. 인구가 증가하고, 케이프와 포르투갈령 모잠비크에서 백인 정착민의 확장과 노예 무역이 늘어나면서 원주민들이 토지를 빼앗기는 일이 발생했다. 이러한 혼란 속에서 야심을 가진 새로운 지도자들이 등장했는데, 그중 한 명이 '''므테스와''' 부족의 전사 '''딩기스와요'''(Dingiswayo|고통받는 자 또는 문제아zu)였다.[6]도널드 모리스와 같은 역사가들은 딩기스와요의 정치적 능력이 므테스와 부족을 중심으로 한 비교적 온건한 형태의 헤게모니를 구축하는 기반이 되었다고 평가한다. 그는 단순히 상대를 멸망시키거나 노예로 삼는 대신, 외교와 정복을 신중하게 결합하는 방식을 사용했다. 전략적인 화해와 절제된 무력 사용을 통해 주변 부족들을 통합해 나갔다.[6] 이러한 정책은 므테스와의 영향력 아래 있던 소규모 부족들 사이의 잦은 분쟁과 싸움을 줄이는 효과를 가져왔으며, 분산되었던 힘을 보다 중앙집권화된 체제로 모으는 데 기여했다.[6]

딩기스와요의 통치 아래, 전통적인 연령 계급(Age grades)은 징병 대상으로 간주되어 새롭게 구축된 질서를 유지하기 위해 이전보다 더 자주 동원되었다.[6] 이러한 변화의 환경 속에서, 훗날 줄루 왕국을 건설하게 되는 샤카 줄루가 엘랑게니나 줄루와 같은 작은 부족들 사이에서 성장하게 된다.[6]

3. 샤카의 즉위와 혁신

샤카는 딩기스와요 휘하에서 복무하며 뛰어난 전사임을 증명했다. 그는 자신의 연령대 병사들과 함께 음테스와 군대에서 싸웠지만, 초기부터 그의 전투 방식은 전통적인 틀에 맞지 않았다. 샤카는 자신만의 독특한 방법과 스타일을 개발하기 시작했다. 더 크고 튼튼한 방패와 짧은 찌르기 창인 '''이클와'''를 고안했으며, 기동성을 저해한다고 생각한 소가죽 샌들을 폐지했다.

이러한 혁신은 소규모 전투에서 효과를 보였으나, 샤카의 전쟁 개념은 당시 지배자였던 딩기스와요의 방식보다 훨씬 급진적이었다. 그는 사상자가 적은 개인 간의 결투나 산발적인 습격 대신, 신속하고 결정적인 전투를 통해 적을 완전히 제압하고자 했다. 딩기스와요가 살아있는 동안 샤카의 방식은 어느 정도 제약을 받았지만, 그가 사망한 후 샤카는 자신의 구상을 본격적으로 실현할 수 있게 되었다.

샤카의 통치 아래 줄루족의 전쟁 방식은 이전보다 훨씬 엄격하고 조직적으로 변모했다. 이러한 변화는 무기, 군사 조직, 전술의 혁신을 필요로 했다. 샤카는 임피나 연령 등급 부대, 부족 연합과 같은 기존의 개념을 창안한 것은 아니었지만, 이러한 전통적인 요소들을 새롭게 결합하고 체계화하는 데 중요한 역할을 했다. 그는 전투 방식을 표준화하고, 특히 '''이클와''' 창의 도입, 장기적인 연대 단위 부대 운용, 그리고 "황소의 뿔" 전술 등을 통해 줄루 군대를 혁신했다.

딩기스와요 시대에는 동맹 부족들이 각자 자신의 부대를 이끌고 싸우는 느슨한 연합 형태였으나, 샤카는 이를 폐지하고 표준화된 군사 조직과 무기 체계를 도입했다. 이를 통해 그는 기존의 부족 중심 충성심을 자신과 자신이 속한 연대에 대한 충성심으로 대체하고자 했다. 이러한 통일된 접근 방식은 전사들이 자신의 연대에 대한 강한 소속감과 정체성을 갖도록 장려했으며, 시간이 지남에 따라 정복된 여러 부족과 씨족 출신의 전사들이 스스로를 하나의 줄루족 국가 구성원으로 여기게 되는 기반을 마련했다. 일부에서는 이러한 군사적 개혁을 고대 로마의 마리우스 개혁에 비견하기도 한다.[17] 샤카의 혁신적인 군사 시스템은 줄루 왕국을 남아프리카의 강력한 세력으로 부상시키는 원동력이 되었다.

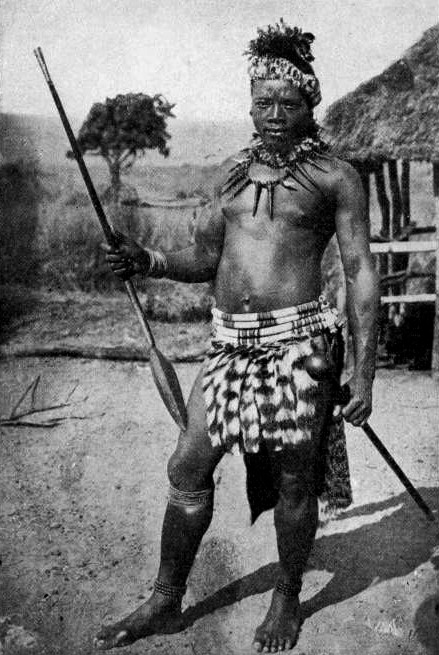

3. 1. 무기와 방어구

샤카는 전통적인 무기를 혁신적으로 개량한 것으로 평가받고 있다. 그는 길고 가느다란 투창 대신, 짧고 넓은 칼날을 가진 찌르기 창인 '''iKlwa|이클와zu'''를 주력 무기로 도입했다. 이클와는 길이가 약 25cm 정도 되는 칼날을 가졌으며, 사람의 몸에서 창을 뽑을 때 나는 소리를 따서 이름 붙여졌다.[5] 샤카는 이전에 사용되던 투창인 '''ipapa|이파파zu'''(공중을 날 때 '파-파' 소리가 난다고 하여 붙여진 이름)를 이클와로 대체했는데, 이는 전사들이 무기를 던져 스스로 무장 해제하는 것을 막고, 보다 적극적으로 근접전에 임하도록 하기 위함이었다. 이클와를 전투 중에 잃어버리는 것은 매우 중대한 잘못으로 여겨져 처형될 수도 있었다.[5][6]

샤카는 또한 크고 무거운 소가죽 방패인 '''isihlangu|이시흘랑구zu'''를 도입하여 병사들이 적에게 더 효과적으로 접근하고 백병전을 벌일 수 있도록 훈련시켰다. 이 방패는 길이가 약 약 1.52m에 달했으며, 왕의 소유물로 여겨져 연대에 지급되지 않을 때는 해충으로부터 보호하기 위해 특별한 구조물 위에 보관되었다. 이후에는 길이가 약 약 1.07m 정도로 작아진 '''umbumbuluzo|움붐불루조zu''' 방패가 사용되기도 했지만, 제작 방식은 동일했다. 근접전에서는 이 방패와 이클와를 함께 사용하는 것이 중요했는데, 전사는 자신의 방패 모서리로 적의 방패를 옆으로 밀어내고 그 틈으로 이클와를 찔러넣는 방식으로 싸웠다.

이클와 외에도 줄루 전사들은 단단한 활엽수로 만든 곤봉인 '''iwisa|이위사zu'''를 휴대했다. 이는 영어로는 크노프케리에(knobkerrie)로 더 잘 알려져 있으며, 메이스처럼 적을 타격하는 데 사용되었다.[5] 줄루족 장교들은 종종 반달 모양의 도끼인 '''isizenze|이시젠제zu'''를 들고 다녔는데, 이는 실용적인 무기라기보다는 계급을 나타내는 상징적인 의미가 강했다.

샤카 시대에 투창의 사용은 엄격히 제한되었지만, 완전히 폐기된 것은 아니었다. 투창은 근접전을 시작하기 전에 적에게 던지는 용도로 사용되었다.[29][6] 샤카의 뒤를 이은 딩가네 카센장가코나는 보어인들의 총기에 대응하기 위해 투창 사용을 다시 장려한 것으로 추정된다.

샤카 통치 초기부터 유럽인과의 교역을 통해 소수의 총기(주로 구식 머스킷이나 소총)가 줄루족에게 유입되었다. 특히 1879년 이산들와나 전투에서 대영 제국 군대에 승리한 후에는 상당량의 마티니-헨리 소총과 탄약을 노획했다. 하지만 줄루 전사들이 총을 쏠 때 눈을 감는 경향이 있었다는 이야기가 있을 정도로 총기 사용에 익숙하지 않았기 때문에, 총기가 줄루족의 전술에 큰 변화를 가져오지는 못했다. 줄루족의 전술은 여전히 적에게 빠르게 접근하여 근접전을 벌이는 것을 핵심으로 했다.

3. 2. 전술

줄루 임피의 대표적인 전술은 "황소의 뿔"(impondo zenkomozu)이라 불리는 포위 기동 전술이다.[17] 이 전술은 적을 효과적으로 둘러싸 섬멸하는 데 목적을 두었다.샤카 줄루는 임피나 연령 등급 구조, 혹은 부족 연합체 개념의 창시자는 아니었지만, 기존의 전통적인 요소들을 새롭게 결합하고 전투 방식을 체계화하는 데 중요한 역할을 했다. 그는 조직, 전술, 무기(특히 줄루족의 창인 ''이클와''(iklwa))를 표준화했으며, 장기적인 연대 단위의 부대 운용과 "황소의 뿔" 전술을 정착시켰다. 이전 지도자 딩스웨요(Dingiswayo)가 각 부족이 자체 분견대를 이끄는 느슨한 동맹 형태를 유지했던 것과 달리, 샤카는 표준화된 조직과 무기 체계를 통해 부족 중심의 충성심을 샤카 자신과 소속 연대에 대한 충성심으로 대체하고자 했다. 이러한 접근 방식은 다양한 부족 출신의 전사들이 점차 스스로를 하나의 줄루족으로 인식하게 만드는 데 기여했다. 일부에서는 이러한 변화를 고대 로마의 마리우스 개혁과 비교하기도 한다. 로마 군단이 표준화된 무기와 훈련을 통해 다양한 적을 상대로 효율적인 전술을 구사할 수 있었던 것처럼, 샤카의 개혁 역시 줄루 군대의 전투력을 크게 향상시켰다.

한 군사 역사가는 "샤카의 '황소의 뿔' 공격 대형은 적을 포위하고 전멸시키는 데 효과적이었으며, 이클와와 방패의 조합은 로마 군단의 검과 방패 운용처럼 파괴적이었다"고 평가했다. 이러한 전술적 혁신 덕분에 샤카가 암살된 1828년 무렵 줄루 왕국은 남아프리카에서 가장 강력한 세력으로 부상했으며, 1879년 줄루 전쟁에서는 현대적인 대영제국 군대와 맞설 수 있는 군사력을 갖추게 되었다.[17] 비록 임무, 가용 병력, 상대하는 적(토착 창으로 무장했든 유럽식 총기로 무장했든)에 따라 운용 방식은 다양했지만, 임피는 대체로 이 고전적인 황소의 뿔 대형을 고수하며 전투에 임했다.

3. 2. 1. 황소의 뿔 대형

줄루족은 일반적으로 잘 알려진 "황소의 뿔"(impondo zenkomozu) 대형을 활용하여 공세를 펼쳤다. 이 대형은 크게 세 부분으로 나뉜다.

# '''뿔 부위''' (좌우 측면): 이 부대는 마치 황소의 뿔처럼 적을 감싸 포위하여 움직이지 못하게 만드는 역할을 했다. 주로 젊고 경험이 적은 전투원들로 구성되었다.

# '''흉부''' (중앙 주력): 때로는 "머리"라고도 불리는 이 부대는 적에게 결정적인 타격을 가하는 핵심 전력이었다. 기본적인 전사들이 주를 이루었다.

# '''허리''' (예비대): 후방에 위치한 이 부대는 전투 상황에 따라 유리한 지점을 확보하거나 다른 부대를 지원하는 역할을 맡았다. 종종 숙련된 베테랑 전사들로 구성되었으며, 이들은 침착하게 전투에 임하도록 후방에 배치되었다.

포위 전술 자체는 역사적으로 흔히 볼 수 있는 전술이지만, 줄루족의 황소의 뿔 대형은 알려지지 않은 적을 상대로도 포위를 시도했다는 점, 예비 병력을 효과적으로 운용했다는 점이 특징적이다. 특히 기계화 이전 시대의 부족 전쟁에서 중앙 주력 부대를 지원하기 위해 별도의 기동 부대를 운용한 것은 주목할 만하다. 줄루족 전술의 뛰어난 점은 그들의 조직력, 전술 운용의 일관성, 그리고 신속함에 있었다. 이러한 전술은 샤카 줄루 사후에도 발전하여, 1879년 줄루 전쟁에서 대영제국을 상대로 대규모 부대를 운용할 때도 활용되었다. 임무, 병력 규모, 상대하는 적의 종류(토착 창으로 무장했든 유럽식 총기로 무장했든)에 따라 세부적인 운용 방식은 달라졌지만, 줄루 임피들은 대체로 고전적인 황소의 뿔 대형을 고수하며 전투에 임했다.

3. 3. 물자

빠르게 움직이는 임피 부대 역시 다른 군대처럼 보급품이 필요했다. 보급품은 부대에 소속된 어린 소년들이 운반했는데, 이들은 식량, 요리 도구, 침구, 여분의 무기 및 기타 물품들을 날랐다. 때로는 살아있는 소를 살아있는 식량 저장소로 활용하기 위해 함께 몰고 가기도 했다. 이러한 보급 방식 자체는 당시 지역 상황에서 특별한 것은 아니었을 수 있다. 하지만 줄루족은 이러한 보급 체계를 잘 조직화하고 체계화하여 강점을 가졌으며, 이는 특히 기습 작전을 수행할 때 큰 이점으로 작용했다.3. 4. 연령별 연대 시스템

줄루 임피의 연령별 연대 시스템은 음테스와의 추장 딩기스와요가 기존 부족 관습인 연령 집단('iNtanga')을 활용하여 국가 통치의 도구로 발전시킨 것에서 비롯되었다고 보는 시각도 있다.[4] 당시 젊은 남성들은 연령 집단으로 조직되어 특정 의무와 부족 의식을 수행했으며, 주기적으로 부추장인 'inDunas'의 크랄(kraal, 정착지)로 소집되어 상담, 임무 할당, 그리고 성인 전사로 인정받는 입문 의식인 'ukuButwa'를 거쳤다.[5] 샤카는 이를 더욱 체계화했다.샤카는 젊은 남성들이 결혼 전까지 지역 족장에게 봉사하던 기존 관례를 바꾸어, 봉사 의무를 지역 족장이 아닌 자신(줄루 왕)에게 이행하도록 하여 중앙 집권적 통제를 강화했다. 그는 다양한 연령 집단을 연대(이부토, 복수형 아마부토)로 공식 조직하고, 각 연대가 특정 군사 주둔지('이=한다')를 건설하고 그곳에 머물게 했다. 각 연대는 고유한 이름과 휘장을 가졌다. 이 시스템은 비록 현대적인 상비군은 아니었지만, 필요시 병력을 소집하는 임시 부족 징집이나 전쟁 부대보다 훨씬 안정적인 지속적 무장 동원의 기반을 제공했다.

20세가 된 젊은 남성들은 공식적인 연대(''이부토'', 복수형 ''아마부토'')로 편성되었다. 이들은 활동 시 소집 장소 역할을 하는 주둔지(''이=한다'', 종종 가축 울타리가 있는 오두막 집단인 '농가'로 불림)를 직접 건설했다. 왕만이 결혼을 허락할 수 있었으며, 결혼 전까지는 연대 복무를 계속해야 했다. 연대 구성원은 출신 지역이나 부족이 아닌 연령을 기준으로 모집되었는데, 이는 부족 및 지역 지도자의 영향력보다 줄루 왕의 중앙 권력을 강화하기 위한 것이었다. 연대원들은 줄루 국가의 왕에게 충성을 맹세했다.

일부 역사가들은 사회의 많은 남성이 생산 활동에서 벗어나 군대에 묶여 있었기 때문에, 이러한 대규모 군사 조직 유지가 줄루 경제에 부담을 주었으며, 이를 유지하기 위해 지속적인 약탈과 영토 확장이 필요했다고 주장하기도 한다. 그러나 이 연대 시스템은 샤카의 팽창주의적 목표에 맞춰 기존 부족 문화 요소를 효과적으로 활용하고 조정한 것이었다.

3. 5. 기동성 및 훈련

샤카는 전사들의 기동성을 높이기 위해 샌들을 버리게 했다. 처음에는 이러한 조치가 인기가 없었지만, 반대하는 이들은 처형되었고 이는 빠르게 받아들여졌다. 줄루족의 구전에 따르면 샤카는 병사들의 발을 단련시키기 위해 가시덤불 위를 걷게 했다고 전해진다. 샤카는 병사들에게 하루에 약 80.47km 이상을 행군하는 고된 훈련을 자주 시켰다.[7] 그는 또한 병사들에게 포위 전술을 익히도록 훈련시켰다. 이러한 기동성은 줄루족이 지역 사회에 상당한 영향력을 행사하는 데 기여했다. 샤카 사후에도 연대 시스템과 훈련은 유지되었으나, 보어족과의 전투 및 영국 식민주의자들의 침략 증가로 인해 1879년 영국-줄루 전쟁 이전에는 습격 작전이 상당히 축소되었다.

임피 전사들의 훈련은 6세부터 시작되었다. 처음에는 짐꾼인 ''우디비''(udibi)로 군 복무를 시작하며 동년배 집단(''인탕가'' intanga)에 등록되었다. ''부타''(buta)가 되면 줄루족 소년들은 아버지나 형들을 따라다니며 하인 역할을 수행했다. 결국 소년들은 가장 가까운 군사 주둔지인 ''이칸다''(ikhanda)로 가서 ''클레자''(kleza, 문자 그대로 "젖을 빨다"는 의미) 과정을 거쳐 ''잉크웨바네''(inkwebane)라는 생도가 되었다. 이들은 왕에 의해 정식으로 연대에 편입될 때까지 훈련을 받으며 시간을 보냈다. 훈련의 일환으로 서로 막대기 싸움을 벌였으며, 명예를 잃지 않기 위해 싸움에 응해야 했다.

4. 줄루 임피와 파생 집단의 병합기

샤카의 성공은 임피와 유사한 형태의 군사 조직이 남아프리카 여러 지역으로 확산되는 계기가 되었다. 이러한 파생 집단 중 대표적인 예로는 므질카지가 이끄는 마테벨레와 쇼샹가네가 이끄는 샹아안을 들 수 있다.[30] 줄루랜드와 짐바브웨 지역을 넘어 임피 형태의 군사 조직이 가장 크게 확장된 사례는 응고니족 전사들이 동아프리카로 진출하여 샤카가 도입한 전술을 활용해 넓은 영토를 정복한 경우이다.[31]

5. 19세기 줄루족의 군사 활동

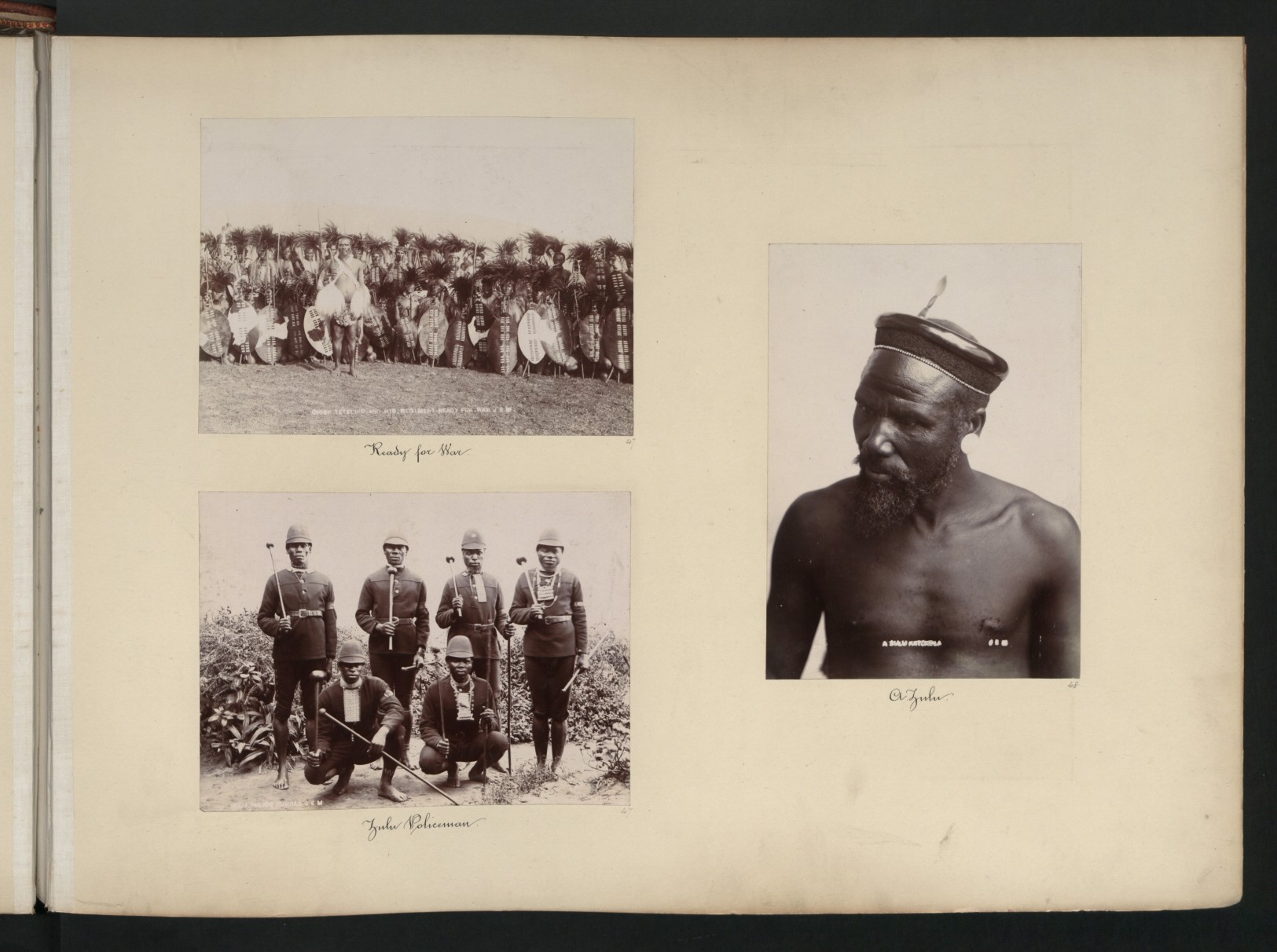

줄루족의 군사 역사가들은 임피의 전투 성과를 평가할 때, 영국과의 충돌뿐만 아니라 초기 아프리카 내 다른 부족들을 상대로 한 작전에도 주목한다.[18] 임피의 작전 규모는 서구의 소규모 부대 수준을 넘어, 때로는 10,000명에서 40,000명에 이르는 대규모 병력을 동원하는 방식으로 발전했다. 예를 들어, 영국-줄루 전쟁 20년 전 줄루 왕 세츠와요가 Ndondakusuka 전투에서 거둔 승리에는 30,000명의 병력이 동원되었다.[19] 이는 당시 지역적 맥락에서는 상당한 규모였으나, 줄루족이 동원할 수 있는 주력 전투력의 대부분을 차지하는 수준이었고, 이 정도 규모의 동원은 일상적이지 않았다. 비교하자면, 칸나이 전투의 로마 공화국은 80,000명을 투입하는 등 고대에도 더 큰 규모의 동원 사례가 있었다.[20]

흔히 알려진 '야만적인 무리'의 이미지와 달리, 실제 아프리카 대륙의 병력 동원 능력은 제한적이었다.[21] 이러한 제한된 자원은 기술적으로 앞선 유럽 강대국과의 충돌에서 불리하게 작용하는 요인이 되었다. 또한, 총기와 같은 신무기가 등장했음에도 임피는 전통적인 밀집 대형과 돌격 전술을 고수하며 총기의 활용은 미미했다.[22] 임피는 무기의 종류(원주민의 창이든 유럽인의 총알이든)와 관계없이 대체로 샤카 시대부터 이어져 온 전통적인 방식으로 싸웠다.

줄루족은 때때로 수적으로 우세했지만, 현대적인 총기와 포병 앞에서 전통적인 밀집 대형 전술은 오히려 큰 피해를 야기했다. 이는 소규모 분산 전술을 사용했던 다른 아프리카 부족들, 예를 들어 서아프리카의 로비족[23]이나 알제리의 베르베르족[24]이 유럽의 침략에 더 오래 저항할 수 있었던 것과 대조된다. 19세기 내내 줄루 임피는 유럽의 방어 진지를 상대로 전통적인 '인간 파도' 방식의 공격을 시도했으나, 이는 현대 무기의 압도적인 화력 앞에 큰 손실을 입는 결과로 이어졌다. 총기를 획득하더라도 훈련 부족 등으로 효과적으로 활용하지 못했으며, 이는 총기 사용에 능숙했던 그리콰족이나 바소토족과 같은 다른 남아프리카 집단들과 차이를 보였다. 일부 유럽인 용병(보어인 포함)의 존재도 전세를 바꾸지는 못했다.

5. 1. 영국-줄루 전쟁 (1879)

영국-줄루 전쟁 (1879)에서 줄루 임피는 초기 이산들와나 전투에서 영국군을 상대로 큰 승리를 거두기도 했으나[18], 전쟁 전체적으로는 현대 무기로 무장한 영국군에게 고전했다.줄루족은 이산들와나 전투 승리 이후 영국군으로부터 총기를 노획했지만, 총기 사용에 대한 훈련이 부족하여 효과적으로 활용하지 못했다. 예를 들어, 총알에 더 큰 힘을 부여한다는 믿음 때문에 의도적으로 조준선보다 높게 쏘는 경향이 있어 명중률이 떨어졌다.[21] 이는 이미 나탈 인근 지역에서 총기 사용법을 익힌 그리콰족이나 바소토족 같은 다른 아프리카 부족 집단들과 대조되는 모습이었다.[22] 심지어 줄루족에게 고용된 일부 유럽인 용병들도 있었지만, 전반적인 총기 운용 능력 향상에는 한계가 있었다.

줄루족은 전통적인 밀집 대형 돌격 전술을 고수했는데, 이는 현대적인 소총, 개틀링 기관총, 포병으로 무장한 영국군에게 좋은 표적이 되었다.[23] 방어 시설이 잘 갖춰진 영국군 진지를 상대로 한 반복적인 "인간 파도"식 공격은 막대한 사상자를 낳았고, 임피의 용맹함이나 isAngoma|이쌍고마zul(줄루족 점술가 또는 주술사)의 예언[24]만으로는 압도적인 화력의 열세를 극복하기 어려웠다. 결국 이네이자네 강 전투, 로크스 드리프트, 캄불라, 징징들로부, 그리고 울린디 전투 등 주요 전투에서 연이어 패배하며 전쟁에서 패배하게 되었다.[19] 이는 기술적으로 진보된 강대국과의 전쟁에서 전통적인 군사력 운용 방식이 가진 한계를 보여주는 사례였다.

5. 2. 총기 사용

줄루족은 전투에서 총기를 획득하여 사용하기도 했는데, 특히 이산들와나 전투에서의 승리 이후 영국군으로부터 많은 무기를 노획했다. 하지만 총기 사용에 대한 훈련이 부족했고, 총알에 더 큰 '힘'을 주기 위해 일부러 총구를 높여 쏘는 등 잘못된 방식으로 사용하여 효과는 제한적이었다.남아프리카에는 총기 사용법을 배운 부족들이 있었는데, 예를 들어 그리콰족이 대표적이다. 또한, 바소토족은 총기 사용뿐만 아니라 기마술에도 능숙하여 이를 바탕으로 오늘날의 레소토를 세울 수 있었다. 총기에 능숙한 보어인을 포함한 유럽인 용병이나 모험가들도 줄루족에게 알려져 있었으며, 일부는 줄루 왕을 위해 군사 임무를 수행하며 부대를 이끌기도 했다.

그러나 줄루족은 현대적인 총기와 포병이 등장한 19세기에도 전통적인 밀집 대형과 "인간 파도" 방식의 공격을 고수했다. 이러한 전술은 강력한 화력을 가진 유럽 군대를 상대로는 효과적이지 못했으며, 오히려 병력 손실만 키우는 결과를 낳았다. ''isAngoma''(줄루족 점술가)의 도움이나 병사 개개인의 용맹함도 이네이자네 강, 로크스 드리프트, 캄불라, 징징들로부, 그리고 울린디와 같은 전투에서 영국군의 소총, 개틀링 기관총, 포병의 집중 사격 앞에서는 큰 힘을 발휘하지 못했다.[22] 서아프리카에서 로비족이 프랑스군에 맞서 7년간 저항하거나[23], 알제리에서 베르베르족이 프랑스군을 상대로 싸운 사례[24]처럼 소규모 분산 전술을 사용한 부족들이 유럽의 침략에 더 오래 맞설 수 있었던 것과는 대조적이었다.

6. 대중문화

"임피"라는 용어는 국제 대중문화에서 줄루족과 거의 동의어처럼 사용된다. 임피는 시드 마이어의 문명 3, 시드 마이어의 문명 4: 워로드, 문명: 레볼루션, 시드 마이어의 문명 5: 브레이브 뉴 월드, 문명 6와 같은 다양한 비디오 게임에 등장한다. 이 게임들에서 임피는 샤카가 지도자로 있는 줄루 팩션의 고유 유닛으로 설정되어 있다.

'임피'는 또한 조니 클레그와 그의 밴드 줄루카가 부른 매우 유명한 남아프리카 공화국 노래의 제목이기도 하다. 이 노래는 특히 주요 국제 스포츠 행사에서, 상대 팀이 잉글랜드일 경우 비공식적인 국가처럼 불리기도 한다.

가사 일부는 다음과 같다.

:''임피! 오, 임피가 온다 (Impi! O nans'impi iyezazu)''

:''누가 사자를 건드릴 수 있었나? (Uban'obengathint'amabhubesi?zu)''

2013년 투르 드 프랑스 7단계 경주 시작 전에, 오리카–그린엣지 사이클링 팀은 팀 동료이자 남아프리카 공화국 출신 최초의 투르 드 프랑스 리더였던 데릴 임피를 기리기 위해 팀 버스에서 '임피' 노래를 틀었다.

7. 비판적 시각 (한국의 중도 진보적 관점)

임피는 강력한 군사력을 바탕으로 분열된 부족 사회를 통합하고 중앙집권화를 이루는 데 기여한 측면이 있다. 효율적인 군사 조직은 사회 통합과 발전을 촉진하는 동력이 되기도 했다.

그러나 이러한 과정은 종종 무력을 앞세운 강압적인 방식으로 진행되었으며, 정복되거나 영향력 아래에 놓인 주변 부족 및 집단에 대한 억압과 착취를 동반했다는 비판이 제기된다. 강력한 군사력이 내부적인 통제와 지배를 강화하는 수단으로 사용되면서 피지배 집단의 고통을 야기하기도 했다.

또한, 임피는 내부적인 군사적 효율성에도 불구하고, 근대 무기로 무장한 서구 제국주의 세력의 침략에 효과적으로 맞서 싸우지 못하고 결국 패배하거나 종속되는 한계를 보이기도 했다. 이는 전통적인 군사 시스템이 새로운 형태의 군사적 위협 앞에서 취약점을 드러낸 사례로 평가받는다.

참조

[1]

서적

The Washing of the Spears

Touchstone

1965

[2]

서적

The Zulu War 1879

Federation of Family History Societies (Publications) Limited

2006

[3]

서적

L'Afrique du Sud des Afrikaners

Editions Complexe

1992

[4]

서적

The Washing of the Spears

[5]

서적

Carnage and Culture: Landmark Battles in the Rise to Western Power

https://books.google[...]

Knopf Doubleday Publishing Group

2007-12-18

[6]

서적

[7]

서적

Washing of the Spears

[8]

서적

The Washing of the Spears

[9]

서적

Washing of the Spears

[10]

서적

Isandlwana 1879: The Great Zulu Victory

Osprey

2002

[11]

서적

The Washing of the Spears

1962

[12]

서적

Wars of Imperial Conquest

1998

[13]

서적

[14]

서적

Hannibal's War: A Military History of the Second Punic War

1998

[15]

서적

A Companion to Custer and the Little Bighorn Campaign

2015

[16]

서적

Zulu Warriors: The Battle for the South African Frontier

2014

[17]

간행물

Military History

2008-06

[18]

서적

Anatomy of the Zulu Army

1995

[19]

서적

[20]

서적

100 Decisive Battles: From Ancient Times to the Present

2001

[21]

서적

Wars of Imperial Conquest in Africa: 1830–1914

Indiana University Press

1998

[22]

서적

The Zulu Aftermath

[23]

서적

Images d'Afrique et sciences sociales : les pays lobi, birifor et dagara (Burkina Faso, Côte-d'Ivoire et Ghana) : actes du colloque de Ouagadougou, 10-15 décembre 1990

Editions Karthala

1993

[24]

서적

The invention of decolonization : the Algerian War and the remaking of France

Cornell University Press

2006

[25]

트윗

Love this team – singing to "Impi" on the bus, legendary moments

2013-07-05

[26]

서적

The Washing of the Spears

Touchstone

1965

[27]

서적

The Washing of the Spears

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

The Zulu Aftermath

[31]

서적

The Zulu Aftermath

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com